Estos templos (apenas diecisiete) fueron

“redescubiertos” en 1922 por Rafael Sánchez Ventura y

el fotógrafo Joaquín Gil Marraco a los que un cazador de

la zona les habló de su olvidada existencia. En 1933, Rafael Sánchez

publicó el hallazgo junto a Francisco Íñiguez Almerch

en Archivo Español de Arte y Arqueología, Centro de Estudios

Históricos. Ya desde su redescubrimiento surgió el germen

de la polémica dado que de ellos dijeron quienes los sacaron del

olvido: “Parecen traducir estas iglesias un mozárabe mal

interpretado...”

Quizá en esa primera

aproximación a estos templos y en el enjuiciamiento citado pueda

radicar el germen de la denominación que por "romanticismo"

se usó para definirlos. El término "Románico"

ya estaba vigente. También el referente al arte "Lombardo".

La necesidad científica de catalogar y encasillarlo todo, con sus

respectivos "filum" de antecedentes y consecuentes propició

su encasillamiento como "templos mozárabes de Serrablo".

En el fondo, con el pensamiento de hoy, podría

decirse que se estaba acuñando una marca o seña de identidad

corporativa. A mi modo de ver el acierto fue reconocer

a este grupo de templos como "diferentes" porque realmente lo

son en tanto en cuanto que en ellos convergen una serie de elementos diferenciales

no presentes en otros templos. Y éstos son los arcos de herradura o falsa

herradura, la existencia de alfices de ascendiente islámico y las

torres-campanario con claras raíces islámicas. Pero

sobre todo, un elemento nuevo y diferenciador como es la decoración

que les añaden a sus ábsides entre los arquillos

ciegos y la cornisa. Me refiero a lo que se conoce como "friso

de baquetones" ubicado entre una moldura tórica y la cornisa a la cual sustentan.

Por otro lado, los detractores

del "mozarabismo" de estos templos se basan en las claras coincidencias

de su estilo básico con el extendido y pujante arte lombardo/lombardista omnipresente

en las zonas orientales de Aragón y cuyo empuje y expansión

solo pudo ser frenado por el triunfo de Cluny y su movimiento ideológico-religioso-artístico:

El Románico.

1

La forma lombarda de edificar

en Aragón la encontramos en pequeñas iglesias, grandes monasterios

y en edificaciones de carácter militar. Su construcción se

lleva a cabo con sillarejo apenas desbastado a maza, con muros de tres capas

(dos vistas y una tercera central que les aporta solidez), con bóvedas

de medio cañón o de arista, con presbiterios atróficos

tan apenas señalados y sobre todo con ausencia de decoración

escultórica. La elegancia de esta forma de

edificar se basa en los juegos de luces y sombras que producen sus elementos

adosados a los paramentos verticales. Lesenas que animan y articulan muros

y ábsides a la vez que ofrecen soporte a los arquillos ciegos que

en altura adornan cabeceras y muros laterales.

2

Uno de los elementos que

hemos señalado como propio del arte lombardo es la existencia de

"dobladura lombarda" en algunos vanos. Su finalidad es estética

y consiste en colocar una serie de sillarejos a soga perfilando el trasdos

de los vanos y formando una especie de sobrecírculo ornamental que además ayuda a homogeneizar el medio punto del arco.

3

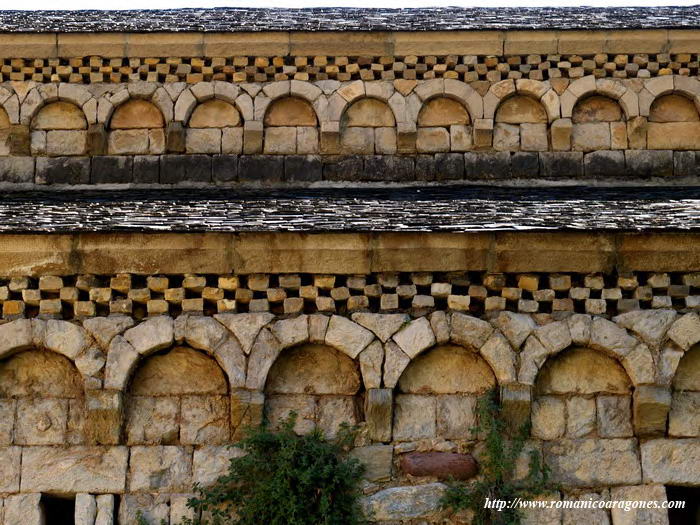

Queda patente que aun careciendo

de decoración escultórica es un arte que no renuncia a la

belleza estética Ya he mencionado las lesenas y los arquillos ciegos.

En esta línea es frecuente encontrar un acabado decorativo en la

altura de los cilindros absidales. Por encima de los arquillos

ciegos y hasta llegar a la cornisa, es frecuente hallar motivos decorativos

enmarcados en ocasiones por sendas molduras. Así

son frecuentes las decoraciones de "dientes de sierra" o "esquinillas"

como ocurre en los ábsides laterales del monasterio de Obarra (Imágenes

1 y 3). Algo similar hallamos en otros edificios más modestos,

como la ermita de San Clemente de Palo (Imagen 6)

4

Para la decoración

del ábside central de Santa

María de Obarra se optó por algo más elaborado

que los frisos de esquinillas utilizados en los ábsides laterales.

Allí, entre las dos molduras longitudinales sobre la arquería

ciega se implementó un sistema de lajas entrecruzadas a modo de aspa

que le aporta un toque de elegancia al edificio (Imágenes

1 y 2). En otro monasterio con influencia lombarda como

es el de Alaón,

el motivo decorativo elegido en sus muros fue el de tacos de sillarejo tresbolillados

formando una auténtica y primitiva forma de ajedrezado (Imagen 5). En las

cabeceras, este motivo cede paso a un friso de esquinillas que aquí

consta de tres filas superpuestas (Imagen 4).

5

En fin que, a pesar de

la sencillez edificativa, los constructores lombardos no renunciaron a usar

motivos decorativos ni tampoco a probar con diferentes formas de llevarlos

a cabo usando los materiales a su alcance para generar sucesiones de diferentes figuras geométricas entre

la cornisa y los arquillos ciegos, por lo general entre dos filas de sillarejos

formando molduras.

6

Hay un templo en Huesca

situado en mitad de la nada entre los embalses de Belsué y de Vadiello

que fue rescatado del olvido en 1974 gracias a miembros de Peña Guara. Consolidado

en su estado de ruina es un referente que plantea más dudas de las

que aclara. Me refiero a la ermita

de la Virgen de Sescún (Imágenes 7 y 8).

Cronológicamente es el único enclave de esta corta serie del

que se tienen constancia documental. Durán Gudiol cita que "el

15 de diciembre de 992 el presbítero Mancio lego en testamento al

monasterio de San Úrbez de Nocito propiedades en Sescún, San

Saturnino, Onás y Villobas".

7

En Sescún encontramos

una forma decorativa en consonancia con lo que hasta ahora hemos visto en

templos lombardos. En altura del ábside, entre los arquillos ciegos

y la cornisa colocan elementos decorativos repetitivos entre dos toscas molduras

corridas. Los elementos decorativos aquí no son esquinillas ni lajas

ni taqueado. Aquí son elementos a modo de pequeñas columnillas

verticales que le aportan un aire peculiar. Columnillas poco trabajadas

que no son sino sillarejos de semejante altura colocados de modo sucesivo,

verticalmente y a tizón. Es obvio que estoy

describiendo el emblemático y definitorio friso de baquetones de

las iglesias del Gállego de las cuales Sescún pudiera ser

la primera de todas ellas.

8

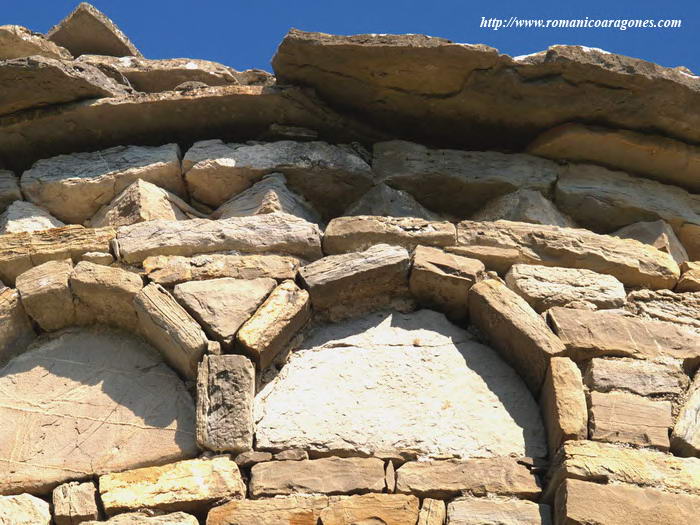

En las formas típicas

de las iglesias del Gállego, los frisos de baquetones, al igual que

el resto de los elementos edificativos muestran una esmerada y repetitiva

forma de preparación. Los frisos de baquetones aparentan ser una

sucesión de columnillas colocadas en vertical decorando la zona alta

de la cabecera de estos templos.

9

Cuando se tiene la suerte

de poder observar uno de estos edificios arruinado, como el que hay en el

parque de Sabiñánigo procedente de la población de

Gavín, es posible comprobar que los baquetones no son otra cosa

que sillarejos en los que su borde libre ha sido trabajado para darle forma

redondeada. Estas piezas lo mismo pueden usarse

para formar las molduras tóricas del ábside, colocándolas horizontalmente, como en sucesión

vertical para generar el emblemático friso de baquetones. Es

un progreso más en la decoración que los herecderos del modo de hacer lombardo

plasman aquí de un modo totalmente novedoso.

10